射頻識別標簽(RFID)技術是一種綜合了自動識別技術(Auto-ID)和無線電射頻通信技術的新技術。它可望在網絡、生活、經濟、文化、道德和倫理、法律、軍事等等諸多方面帶來徹底的變革,成為繼Internet和無線和移動通信之后又一個決定性的社會變革力量。并最終可能和Internet(IPV6)、移動通信網絡、無線傳感器網絡、生物識別技術、GPS技術等融合。

RFID 的出現可追溯至上世紀30年代,當然其基本技術無線電射頻技術還可以追溯至1897年Guglielmo Marconi 發明無線電的時候。RFID 采用與無線電廣播相同的物理原理來發射和接收數據。

RFID的基本前端系統一般由3個部分組成:

- 標簽(tag)或者雷達收發器(transponder);

- 接收器(receiver)或者閱讀器(reader);

- 天線。

而這些部件則有許多變體,基于不同的功率、發射范圍和距離、天線設計、工作頻率、數據容量、管理和操作軟件、數據編碼格式、空中接口和通信協議等等。這樣,便出現了許多不同類型的系統,具有不同的特點和針對的應用范疇。

這些應用中涉及和影響到當今社會、生活、經濟、軍事、法律和文化的方方面面。而目前最熱烈和最受關注的莫過于廉價標簽在商品(貨物)流通生命周期過程中的識別應用。

RFID技術很早就和軍事聯系在一起。在上世紀30年代,美國陸軍和海軍都面臨著在陸地、海上和空中對目標的識別的問題。1937年,美國海軍研究試驗室(U.S. Naval Research Laboratory (NRL))開發了敵我識別系統(Identification Friend-or-Foe (IFF) system),來將盟軍的飛機和敵方的飛機區別開來。這種技術后來在50年代成為現代空中交通管制的基礎。并且是早期RFID技術的萌芽,而優先地應用在軍事、實驗室等。

早期系統組件昂貴而龐大,但隨著集成電路、可編程存儲器、微處理器、以及軟件技術和編程語言的發展,創造了RFID技術推廣和部署的基礎。

60年代后期和70年代早期,有些公司(如Sensormatic 和Checkpoint Systems)開始推廣稍微不那么復雜的RFID系統的商用,主要用于電子物品監控(electronic article surveillance (EAS)),即保證倉庫、圖書館等等的物品安全和監視。這種早期的商業RFID 系統,稱為1-bit 標簽系統,相對容易構建、部署和維護。但是這種1比特系統只能檢測被表示的目標是否在場,不能有更大的數據容量,甚至不能區分被標識目標之間的差別。

圖表 2?1 早期的RFID發展里程碑

因此早期的1bit系統只能作為簡單的檢測用途。

在70年代,制造、運輸、倉儲等行業都試圖研究和開發基于IC的RFID 系統的應用。比如、工業自動化、動物識別、車輛跟蹤等等。在此期間,基于IC的標簽體現出了可讀寫存儲器、更快的速度、更遠的距離等優點。但這些早期的系統仍然是專有的設計、沒有相關標準、也沒有功率和頻率的管理。

在80年代早期,更加完善的RFID 技術和應用出現,比如鐵路車輛的識別、農場動物和農產品的跟蹤。

90年代,道路電子收費系統在大西洋沿岸得到廣泛應用,從意大利、法國、西班牙、葡萄牙、挪威,到美國的達拉斯、紐約和新澤西。這些系統提供了更完善的訪問控制特征,因為它們集成了支付功能,也成為綜合性的集成RFID應用的開始。

從90年代開始,多個區域和公司開始注意這些系統之間的互操作性,即運行頻率和通信協議的標準化問題。只有標準化,才能將RFID的自動識別技術得到更廣泛的應用。比如,這時期美國出現的E-ZPass 系統。

同時,作為訪問控制和物理安全的手段, RFID 卡鑰匙開始流行起來,試圖取代傳統的訪問控制機制。這種稱為非接觸式的IC智能卡具有較強的數據存儲和處理能力,能夠針對持有人進行個性化處理,也能夠更靈活地實現訪問控制策略。

圖表 2?2 唯一性識別的應用

在上世紀末期,大量的RFID 應用指數般地試圖擴展到全球范圍。

在美國,Texas Instruments 則是這方面的推動先鋒。TI從1991年開始建立德州儀器注冊和識別系統(Texas Instruments Registration and Identification Systems (TIRIS))。該系統如今叫TI-RFid (Texas Instruments Radio Frequency Identification System),已經是一個主要的RFID應用開發平臺。

在歐洲,EM Microelectronic-Marin 從1971年開始研究超低功率的集成電路。1982年,Mikron Integrated Microelectronics 開始了ASIC技術,并在1987年由其奧地利分公司開始開發識別和智能卡芯片。1995年,Philips Semiconductors 收購了Mikron Graz。如今EM Microelectronic 和Philips Semiconductors 是歐洲的主要RFID 廠商。

從技術上看,數年前,所部署的RFID應用基本上都是低頻(LF) 和高頻 (HF) 的被動式RFID技術。LF 和HF 系統都具有優先的數據傳輸速度和有效距離。因此,有效距離限制了可部署性。數據傳輸速度則限制了其可伸縮性。因此,90年代后期,開始出現甚高頻(UHF)的主動式標簽技術,提供更遠的傳輸距離,更快的傳輸速度。基于此,重載的企業應用才開始使用這種技術,比如供應鏈管理中的托盤和包裝跟蹤、存貨和倉庫管理、集裝箱管理、物流管理等等。并且逐漸試圖成為合成的企業應用(包括ERP、SCM、CRM、EAM、B2B等等)的數據和語義基礎。

從90年代末期到現在,零售巨頭如Wal-Mart,Target,Metro Group 以及一些政府機構,如美國國防部 (DoD),都開始推進RFID應用,并要求他們的供應商也采用此技術。同時,標準化的紛爭出現了多個全球性的RFID標準和技術聯盟,主要有EPCglobal、AIM Global、ISO/IEC、UID、IP-X 等。這些組織主要在標簽技術、頻率、數據標準、傳輸和接口協議、網絡運營和管理、行業應用等方面試圖達成全球統一的平臺。

圖表 2?3 整合應用開始

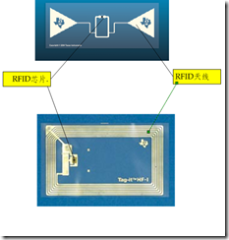

一個RFID 系統 通常有兩個組件組成: (Figure 1.7):

- 收發器(transponder)或者標簽(Tag),位于或者通過某種物理手段附加于被識別的對象之上;

- 訊問器(interrogator)或者閱讀器(reader),取決于設計和所采用的技術,可以是閱讀或者讀寫設備。

圖表 2?4 RFID系統的主要構成

閱讀器通常包含一個射頻模塊(發射器和接收器),一個控制單元和一個與收發器的耦合單元。另外,某些閱讀器還包含其他數據接口系統(RS 232, RS 485,TCP/IP等),以便將數據轉發到其他系統 (PC, 機器人控制系統等)。

雷達收發器,表示RFID系統的實際數據載體,通常有一個耦合單元和一個電子芯片組成。(Figure 1.9)。雷達收發器通常不具備自身電源供應,當它不在質詢器的質詢范圍時,整體呈被動狀態。它只有在質詢器的質詢范圍之內才被激活。激活雷達收發器的電力通過耦合單元傳輸給收發器,所需的數據和時鐘脈沖也是如此。

圖表 2?5 RFID 數據承載設備的主要布局。上面是一個UHF標簽,下面是一個HF標簽。

本系列編譯自 O'Reilly的《Enterprise Service Bus》,將陸續發布上來。

1 企業服務總線簡介

在一個事件驅動型企業中,影響業務流程的正常進程的業務事件可以以任何順序隨時發生。那些以自動化的業務處理方式交換數據的應用需要使用事件驅動的 SOA 來彼此通信,以便能夠對不斷變化的業務需求具有敏捷的反應。SOA 向業務分析師和集成架構師提供了處理高階服務的關于應用和集成組件的寬泛的抽象視圖。而在 ESB,應用和事件驅動的服務彼此以一種松散耦合的緊密地與流行的 SOA 維系在一起,這允許它們彼此能夠獨立運行,并且仍然能夠提供較寬廣的業務功能價值。

在 SOA 的王國,事件被表現為一種開放的XML格式文件,以及經過一個對驗證開放的,可以協調的透明管線中的流(Flow)

—John Udell, InfoWorld

SOA 的服務組件暴露的是一種粗粒度的接口,其目的是使應用之間能夠異步地共享數據。而使用 ESB,一種集成架構將應用程序和分離的集成組件拉在一起,以產生服務裝配組合從而形成復合的業務流程,進而自動化一個即時企業中的業務功能。

ESB 為SOA提供實現骨架。那就是說,它通過一個跨越多種協議的消息總線來提供一個有關命名路由目的地的高度分布的世界來提供松散耦合的,事件驅動的 SOA。ESB 中的應用程序 (和集成組件) 在理論上是彼此解耦的,而且通過總線彼此連接為暴露為事件驅動服務的邏輯端點。

通過分布式的部署配置基礎設施, ESB 能有效率地提供對在擴展企業中分布的服務的中心配置、部署和管理。一種普遍集成的新方式應用諸如SOA、EAI、B2B 和Web服務之類的技術的通常目標主要是創建一個集成架構,且能夠深入并且跨越整個擴展企業。對于一個集成基礎設施到達到這種普遍性,它必須具有下列各項特性:

- 它必須能夠適應多種集成情形項目的通常目的需要,不管是大型的還是小型的。適應性包括提供一個能夠經受協議、接口技術、甚至流程模型的變化趨勢的持久架構。

- 它必須以一種單一和統一的方式,以及一個通用的基礎設施來連接擴越擴展企業的各種應用。

- 它必須能夠擴展超出單一公司IT中心的邊界。并且自動化伙伴關系,比如在B2B 和供應鏈的情況下。

- 它必須具有設計的簡單性和較低的進入門坎,使得日常的IT專業人員也能夠成為自我修練的集成架構師。

- 它必須提供一個跨越普遍集成的 SOA,它能使集成架構師能夠對公司的應用資產和自動化業務流程有一個廣泛的、抽象的視圖。

- 它需要有能夠反應和符合不斷變更的業務需求和競爭的壓力需要的靈活性和能力。

在 ESB中,應用和事件驅動服務以一種松散耦合的方式緊密地聯系在SOA 中。 這使得它們能夠彼此獨立運行,并且仍然能夠提供廣泛的業務功能價值。

ESB 架構解決了這些需要,并且正在被各種通用的集成項目所采用。它也能夠在企業應用層面普遍地伸展,不管是物理位置還是技術平臺。任何應用都可以通過大量的連接選擇插入到一個 ESB 網絡中,并且可以立即參與到與那些通過總線暴露為共享服務的應用之間的數據共享之中。這是 ESB 為什么經常被稱為集成網絡(integration network)或集成構造(fabric)的緣故。

ESB 提供為集成提供了一種高度分布式的架構,并且具有能夠讓獨立的部門和業務單元能夠以一種逐漸增加的、可消化的分塊來構建它們的集成項目的獨特能力。使用 ESB,部門和業務單元仍然能夠繼續在獨立的集成項目中維護它們自己的本地控制和自治,并且仍然能夠將它們的集成計劃連接到一個更大的、更全局的的集成網絡或網格之中。

Web 服務已經通過為應用間的互操作性提供一種基于標準的方式為面向服務架構找到了新的重要性。Web服務的主要目的是提供了一種服務抽象,它允許應用之間的互操作性使用不同的平臺和環境來構建。這一個目標的實現將能夠提供一個應用之間的普遍集成的更容易的路徑。

由于ESB的出現,現在有了一種方式能夠將Web Services和SOA合并到一個意義非凡的架構中,以將應用和服務以一種高度伸縮的狀態集成到一個擴越擴展企業的骨架之中。ESB使用今天已經成熟的技術立刻使得Web Services、XML、以及其他集成技術更加有用。

SOA 的核心原則對于普遍集成項目的成功至關重要,并且已經在 ESB 中被徹底實現。 Web Services標準正在有朝著正確的方向前進,但是在提供企業級能力方面還未完成,比如安全性、可靠性、事務管理和業務流程編排。ESB 以這些領域中今天已經確定的標準為基礎,而且已經有實際實現部署在各種領域和行業中。ESB完全有能力跟上Web Services相關能力的革新進展步伐。第 12 章提供了更詳細的關于這一個主題的討論。

ESB 通過從EAI中介者(Broker)那里學來的概念和技術將Web Services和其他補充標準結合在一起。然而,ESB 并不僅僅是在同一個老式的EAI 集線器之上的簡單的Web Services外衣。

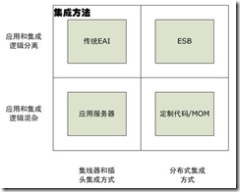

傳統的形式化的集成方法都有其優缺點。第 1 章就展示了有關集成的一些高階的顯著特色, 范圍從左下方最不令人想要的,到右上方象限中的最令人想要的。

圖表 1?1 傳統的 EAI 中介器,應用服務器,MOM和 ESB 的特性

傳統的 EAI 中介器,包括那些已經構建在應用服務器之上的,使用一種集線器和插頭(hub-and-spoke)架構。集線器和插頭有一些中心化功能的好處,比如路由邏輯和業務規則的管理,但是不能很好地伸展擴越部門和業務單位的邊界。第 2 章將討論使用集線器在集成中的早期嘗試的巨大代價,以及它們的初步成功。

應用服務器可以通過標準協議進行互操作,然而它們是以一種緊密耦合的方式進行連接的,并且集成邏輯和應用程序邏輯糾纏在一起。

EAI 中介器通過將應用邏輯從集成和流程路由邏輯中分離出來提供了增加價值,然而你仍舊要忍受集線器-插頭架構的痛苦。

面向消息中間件 (MOM) 提供了以松散耦合和異步的方式連接應用的能力。然而,MOM自身需要在應用中進行低級的編碼。使用傳統的MOM,以及定制的編程技術,比可以在分布式的集成解決方案上走得更遠。然而,沒有對路由邏輯的高階抽象,這種方式仍然要忍受集成邏輯難以連接,并且也和應用邏輯糾纏在一起的痛苦。依賴于MOM的使用,即使是分布式特征也會受到限制,因為一些傳統的MOM基礎設施對實際的網絡邊界的跨越也不是做得很好。

最后,在 ESB 中,服務可以被配置而不是編碼。處理流程和服務能夠透明地跨越整個服務總線。ESB 提供了能夠很好地擴越集線器-插頭架構范圍的高度分布式集成環境,并且清晰地分離了應用邏輯和路由數據變換之類的集成邏輯。一個 ESB 架構形成了一個消息集線器和集成服務的互連接性網格,具有一個徹底分布的集成網絡的功能性和智能性。

第 6 章更進一步描述在使用應用服務器集成和使用ESB集成之間的對比。MOM的概念在第 5 章討論。第 2 章的 “附屬架構”繼續討論業務流程路由邏輯和業務邏輯之間的分離。

ESB 的一個關鍵特性就是要為支持分布式的、松散耦合的業務單位和伙伴,比如自動化供應鏈,提供支撐基礎。ESB 的這些能力是其固有的必要特征,并且是中間件廠商與那些想要創建大規模集成架構的業界專家共同工作的結果。這些業界專家包括了大公司IT架構師、以及電子市集貿易社區中想要基于共享服務、消息、XML何其他眾多的連接選擇來建立B2B集成骨架的改革者,并且要堅持遵守工業標準。第 3 章將會討論對 ESB 概念的創造有助益的許多催化劑。

同時,仍然必須解決的最大需要在于如何還沒有的最大需要被定址包括該如何有效地提供集成能力、比如應用適配器、數據變換、以及能夠用于通用的集成項目,跨越多種集成情性的智能路由。并且需要超越于個別戰術性的集成項目之上的,更加通用的技術和更加架構性的方式。

IT專家已經對以前的一些技術趨勢失望,比如CORBA、或者EAI什么的。CORBA 有著與SOA 一樣的正確理念,但是其與生俱來就太復雜而難以維護,因為它依賴于應用和服務之間的緊密耦合接口。EAI 也痛苦于對單個項目上的陡峭的學習曲線和昂貴的進入負擔 (下一章將詳細討論這個內容)。真正需要的是SOA的簡單方式,以及可以被采用來適應任何集成工作,大型或者小型,的一種架構。此外,那就是需要一個能夠經受協議、接口、甚至業務建模趨勢的變革的持久架構。ESB的概念就是創建來解決這些需要的。

自從ESB 概念在 2002 年被首次引入,ESB 的集成方式已經被中間件、集成和Web服務市場中的很多重要的廠商采用。其接受度正在穩定持續地增長。

從2002年早期開始,分析公司,比如 Gartner 公司、IDC、ZapThink等,就已經開始跟蹤和編寫有關 ESB 的技術趨勢。在Gartner 公司于2002年發布的一份報告(DF-18-7304)中,分析師 Roy Schulte 這樣寫道:

一種新型的 企業服務總線架構- 結合了面向消息中間件(MOM)、Web Services、數據變換和智能路由的基礎設施—將會 2005 之前在很多的企業中運行。

這些高功能、低成本的ESB能夠被很好地適應作為面向服務架構和企業神經系統的主干。

那四個支柱—MOM、Web Services、數據變換和路由智能 — 表現了任何優秀的ESB 的基礎。當我們探究 ESB 的時候,本書將會集中于其中每一個基礎和其他必須的組件的角色。我們還要討論將會討論 ESB 究竟能為企業做些什么、以及它的基本組件所扮演的角色。我們還要討論一些高階主題,包括橫越多種行業之上的實踐性使用的架構性概述。

有許多中間件和集成廠商已經,或者正在構建,符合ESB描述的某些產品。并且這個名單還在不斷增加。附錄中列出所有的已知廠商。一些廠商已經聲稱他們已經開始提供 ESB了 ;而有些則正在計劃構建;有些則只是在市場宣傳材料中使用這一技術術語而實際上背后還沒有實質性的東西。當超過 25個廠商正在為相同的技術空間競爭的時候,這一個技術范疇注定要變成像上世紀90年代的應用服務器一樣的炙手可熱。

這個清單中有個別廠商應該特別提及。Sonic軟件最先倡導了這個概念,此后不久許多其他的較小廠商業進入此領域,聲稱他們也正在提供 ESB 或是正在開發之中。一但那些著名的集成公司,比如webMethods、SeeBeyond 和 IBM 最終搭上這趟巴士(“BUS”),并且想要開始建立他們的ESB,ESB 術語才真的開始廣泛引起業界注意,是一個強大的不斷發展技術范疇。

在本書寫作的時候,微軟公司還沒有對其Indigo項目和有關ESB發布任何公開的說明。然而,一些記者和分析師在Indigo項目宣布的時候還是將二者聯系起來。2003 年11月 30 日, ComputerWorld 的文章說,“開發人員的興趣被微軟的技術傷害了”,Gartner 公司的 Roy Schulte關于Indigo項目提出。

Roy Schulte,是Gartner 公司在斯坦福的一個分析師,注意到Indigo項目其實是微軟消息隊列(MSMQ)、公司的COM、COM+、.Net Remoting、以及Web Services技術的超集。“把它想成代表微軟公司的通信中間件計劃的簡化和統一,”他說,并說他認為Indigo是一個非常好的企業服務總線(ESB)。

Indigo以消息為基礎,并且打算結合MSMQ 和Web Services。可以提供一個消息總線的基礎。然而,其集成能力的其余部分則被鎖定到BizTalk 之內,而它是一個集線器-插頭風格的集成服務器。為了成為真正的ESB,分布式消息總線和分布式集成能力都要具備。

如果Indigo項目完成,構建于微軟平臺之上的應用和服務將能夠更加吸引人地作為端點連接到ESB之上。將Indigo包含到微軟平臺和開發環境之內將更加能夠使得應用具有松散耦合和消息感知能力。

這個系列會陸續編寫有關RFID的基礎知識和產業及應用分析。

1.1 RFID領域和市場概述

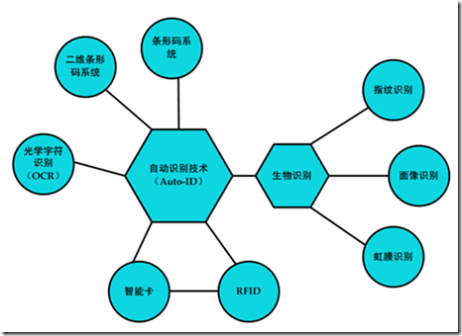

近年來,自動識別系統 (Auto-ID) 在很多服務領域、商務和分銷、物流、工業和制造以及材料流等領域變得越老越流行。在這些領域中,自動識別過程提供關于人員、動物、貨物、材料和產品等在傳輸過程中的信息。

普遍使用的條形碼標簽在很久前出發了一場識別系統的革命,但是現在隨著急劇增長的編號數量已經發現越來越不適用了。條形碼可以十分便宜,但是其致命缺陷是其低存儲容量和不能重新編程的特點。

技術上講,更好的方案是在硅芯片之上存儲數據。我們日常生活中在用的最常見的電子數據設備是接觸式IC卡(電話卡,銀行卡等)。然是機械接觸的IC卡卻限制了其適用性。在數據承載設備和閱讀器之間的非接觸式數據傳輸可以帶來更大的靈活性。在理想情況下,用于操作數據承載設備所需的電力也可以通過非接觸方式從閱讀器進行傳輸。因為用于傳輸數據和電力的方式,非接觸ID 系統也稱為是RFID系統(射頻識別)。

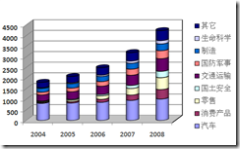

活躍在RFID系統領域中進行開發和銷售的公司的數量說明了這是一個應該認真對待的市場。在2000年,RFID系統在美國的銷售額大約是9億美元,并可望在2005年達到26.5億美元,在2008年達到42億美元左右。RFID 市場因此成為射頻技術領域 (還包括移動電話和無繩電話)增長最快的領域。

圖表 1?1 RFID的應用市場細分及增長

并且,近年來,非接觸識別已經發展成一本獨立的交叉學科,它整合了多種完全不同的領域:高頻技術和EMC,半導體技術,數據保護和加密,通信,制造科學和其他相關領域的技術。

標準方面,目前RFID尚未形成統一的全球化標準,市場呈現多種標準并存的局面。從全球范圍來看,美國已經在RFID標準建立、軟硬件技術開發、應用等方 面走在世界前列。歐洲RFID標準追隨美國主導的EPC global標準,在封閉系統應用方面與美國基本處于同一階段。日本提出了UID標準,但支持者主要是本國廠商。韓國政府對RFID給予了高度重視,但至今韓國在RFID標準上仍模糊不清。在我國,科技部、信息產業部正聯合14個部委制訂《中國RFID發展策略白皮書》,預計2006年上半年可以發布。但 使用頻率沒有完全開放、產業整體發展水平滯后和實際應用匱乏,仍在很大程度上制約著我國RFID標準的制訂與實施。

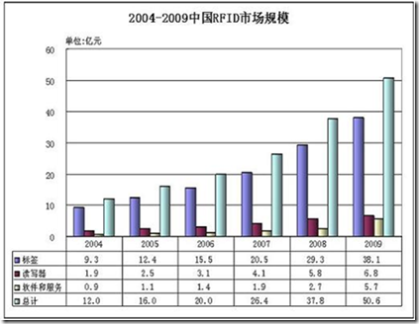

市場規模方面,截至到2005年底,全世界已經安裝了約5000個RFID系統,實際年銷售額約9.64億美元。在零售巨頭沃爾瑪、麥德龍的推動下, RFID在零售業也取得了一定進展,但整體規模仍十分有限。隨著Gen2標準的完善和實施成本的逐漸下降,我們預計,2006年全球RFID產業將取得實 質性突破。2007年,全球RFID將全面啟動,進入快速增長階段,增長率超過50%。這一過程將至少持續到2009年,之后會保持平穩增長態勢。在我 國,2005年RFID市場規模達到了16億元人民幣,與2004年同比增長25%。詳細情況如下圖所示:

圖表 1?2 2004-2009中國RFID市場規模

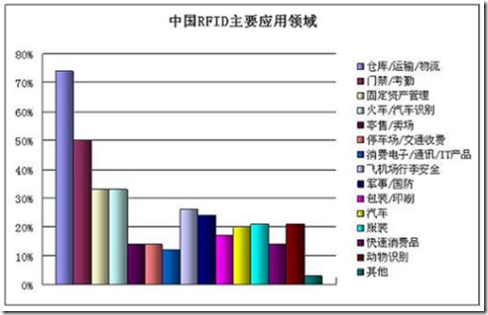

應用領域方面,我國RFID主要應用于物流、醫療、貨物和危險品追蹤管理監控、民航行李和包裹管理、強制性檢驗產品、證件防偽、不停車收費、電子門票等領域。另外,在汽車防盜物品跟蹤等各方面也在不斷開拓新的應用。詳細分布如下圖所示:

圖表 1?3 中國RFID主要應用領域

從產業鏈的角度來看,RFID產業鏈包括:芯片、標簽、天線、讀寫器、中間件、系統集成以及實施咨詢等環節。其中RFID芯片全球范圍內仍然由飛利浦、西門子、ST、德儀等傳統半導體廠商所壟斷。荷蘭皇家飛利浦電子是該領域的龍頭老大,其RFID標簽累計出貨量已經超過了10億只。國內的復旦微電子、大唐微電子等半導體廠商雖然也已進軍這一領域,但目前僅局限于第二代身份證、智能卡等業務。標簽、天線、讀寫器等環節,總體而言也是Alien、 Intermec、Symbol等國外廠商的天下,國內只有為數不多的幾家廠商在進行相關研究。中間件、系統集成方面,IBM、HP、微軟、SAP、 Sybase、Sun等國際巨頭已經搶占了有利位置,國內像用友之類的ERP企業也開始涉足這一領域,但研發進程和投資力度顯然與上述幾家國外廠商無法同 日而語。總之,中國RFID目前還沒有形成完善的產業鏈,市場上絕大部分產品都是代理國外的。雖然目前開展RFID業務的企業已經超過了100家,但總體 而言仍受核心技術缺失的困擾,真正具有較強自主研發實力的企業并不多,而且大都集中于低端產品,同質競爭比較嚴重,擁有政府背景的企業更易占據有利競爭位置。

2006年,中國RFID市場仍會以產業鏈壯大與市場培育為主。標準的出臺會對中國RFID產業產生積極的促進,預計會有越來越多的企業加入到這個行 業的競爭中,但只有像深圳遠望谷、實華開這樣有深厚背景和技術積累的企業才具有利用本地化優勢與國外廠商一決高下的實力。不過,中國未來巨大的潛在市場規 模,無疑為國內各類RFID廠商提供了廣闊的生存空間。

1.2 自動識別系統(Automatic Identification Systems)

圖表 1?4 主要的自動識別技術

條形碼系統(Bar Code System)在過去20年歷牢牢的統治著識別系統領域。 據專家估計,在上世界90年代早期,條形碼系統在西歐的總容量曾達到30億德國馬克。

條形碼是由平行排列的線條和間隔所組成的二進制編碼。它們根據預定的模式進行排列并且表達相應記號系統的數據項。寬窄不同的線條和間隔的排列次序可以解釋成數字或者字母。它可以進行光學掃描閱讀,即根據黑色線條和白色間隔對激光的不同反射來識別。但是盡管其物理原理相似,目前在用的大約有10數種不同的編碼和布局方案。

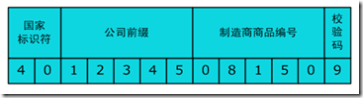

最流行的條形碼方案是EAN 編碼 (歐洲物品編碼),它在1976年設計,本來針對雜貨店。EAN 編碼是美國UPC (通用產品編碼)的發展。今天, UPC表達為EAN 編碼的子集,并且可以兼容之。

EAN 編碼由13位數字組成:國家標識符,公司標識符,制造商的物品標識符和校驗位。如圖3:

圖表 1?5 EAN編碼的條形碼實例

除了EAN 之外,下列條形碼在各種領域也很流行:

n Code Codabar: 醫學和臨床應用,以及高安全需求的領域

n Code 2/5 interleaved: 自動化工業,?貨物存儲,貨盤,集裝箱和重工業。

n Code 39: 流程工業,物流,大學和圖書館。

圖表 1?6 ISBN統一書號代碼

由于一維條碼的信息容量很小,如商品上的條碼僅能容納幾位或者幾十位阿拉伯數字或字母,商品的詳細描述只能依賴數據庫提供,離開了預先建立的數據庫,一維條碼的使用就受到了局限。基于這個原因,人們迫切希望發明一種新的碼制,除具備一維條碼的優點外,同時還有信息容量大、可靠性高、保密防偽性強等優點。為了滿足人們的這種需求,美國Symbol公司經過幾年的努力,于1991年正式推出名為PDF417的二維條碼,簡稱為PDF417條碼(見下圖1),即 “便攜式數據文件”。

圖表 1?7 二維條碼PDF417

PDF417條碼是一種高密度、高信息含量的便攜式數據文件,是實現證件及卡片等大容量、高可靠性信息自動存儲、攜帶并可用機器自動識讀的理想手段。PDF417條碼具有如下特點:

n 信息容量大

根據不同的條空比例每平方英寸可以容納250到1100個字符。在國際標準的證卡有效面積上(相當于信用卡面積的2/3,約為76mm*25mm), PDF417條碼可以容納1848個字母字符或2729個數字字符,約500個漢字信息。這種二維條碼比普通條碼信息容量高幾十倍。

n 編碼范圍廣

PDF417條碼可以將照片、指紋、掌紋、簽字、聲音、文字等凡可數字化的信息進行編碼。

n 保密、防偽性能較好

PDF417條碼具有多重防偽特性,它可以采用密碼防偽、軟件加密及利用所包含的信息如指紋、照片等進行防偽,因此具有極強的保密防偽性能。

n 譯碼可靠性高

普通條碼的譯碼錯誤率約為百萬分之二左右,而PDF417條碼的誤碼率不超過千萬分之一,譯碼可靠性極高。

n 修正錯誤能力強

PDF417條碼采用了世界上最先進的數學糾錯理論,如果破損面積不超過50%,條碼由于沾污、破損等所丟失的信息,可以照常破譯出丟失的信息。

n 容易制作且成本低

利用現有的點陣、激光、噴墨、熱敏/熱轉印、制卡機等打印技術,即可在紙張、卡片、PVC、甚至金屬表面上印出PDF417二維條碼。由此所增加的費用僅是油墨的成本,因此人們又稱PDF417是“零成本”技術。

n 條碼符號的形狀可變

同樣的信息量,PDF417條碼的形狀可以根據載體面積及美工設計等進行自我調整。

在我國,中國物品編碼中心介紹了二維條碼國家標準《四一七條碼》,即GB/T17172-1997。

光學字符識別(Optical character recognition (OCR))最早在上世紀60年代開始應用。人們開發了一些特殊的字體,以便能夠使人和機器都能夠閱讀。OCR 系統最大的優點是信息的高密度性以及在緊急情況下人可以介入進行可視閱讀。

今天, OCR已經被用在生產,服務和管理領域,并且在銀行用作支票的注冊。

但是, OCR系統沒有成為通用手段的原因是其高昂的價格和與其他識別方式相比更加復雜的閱讀器。

生物特征識別(Biometrics) 是基于人類人體自身所帶的某種身體或者行為特征進行模版化后對個體進行識別。因此,該方式具有其他方式所不具備的特征,即識別特征是天然的不可重復的(理論上)。對于方式來說,主要有指紋、掌紋、聲音、語音、虹膜、視網膜、步態、面容等等。其中指紋方式是最流行和普遍的。

關于生物特征識別的詳細內容,請參見公司編寫的《生物特征識別系統》和《生物特征識別和信息安全》兩篇白皮書。

智能卡(smart card)是一個數據存儲系統,也可以提供附加的計算能力,并且對數據存儲提供內置的防篡改支持。第一個智能卡是1984年發行的預付費電話卡。智能卡被放入閱讀器中,這樣,就與只能卡的觸角之間形成了電流通路。閱讀器向智能卡提供電源和和時鐘脈沖。兩者之間的數據傳輸使用雙向串行接口的(I/O port)的方式。基于內部功能的不同,智能卡的基本類型分為兩種:內存卡和處理器卡。

智能卡的一個主要優勢是存儲在其上的數據可以防止非授權的訪問和修改。因此,智能卡克易失得與這些信息相關的服務完成簡單、便宜和安全的服務事務。因此在安全訪問,認證、金融和電信領域使之成為微電子領域增站最快的一塊。

RFID 和上述的智能卡系統非常緊密相關。和智能卡類似,數據被存儲在一個電子數據承載設備——收發器(transponder)之上。但是,和智能卡不同,數據承載設備和閱讀器之間的電源供應和數據傳輸不是基于接觸的電流方式,而是基于磁場或電磁場的方式。其基本的依賴技術包括射頻和雷達工程技術。RFID 的縮寫代表radio frequency identification,即是說,信息是通過無線電波承載的。因為RFID 系統和其他識別系統相比有很多優點,RFID 系統開始大規模的占領市場。一個主要的應用領域就是非接觸式智能卡在短程公共交通中的應用。

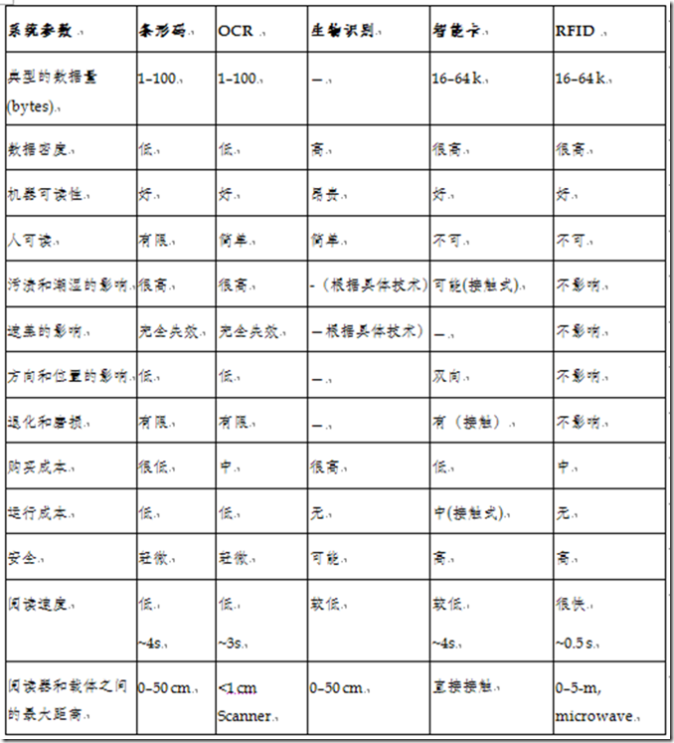

上述各種不同的識別系統之間的比較如表 1.1)所示。并且在接觸式智能卡和RFID 系統之間有著緊密地聯系。從某一方面說,后者彌補了前者的幾乎所有缺點。

圖表 1?8 不同識別技術的比較

這兩本書其實兩個月前就出來了,可惜一直沒時間再關注它。有一些網友也在問,可以訪問

http://www.turingbook.com/Books/ListBook.aspx?BookCatalogID=83去看相關信息。

一本是關于JSF一本是Struts的。

如果讀者對這兩本書有什么問題,可以直接在這里提出來。我可能也將這里作為這兩本書的勘誤之處。

另外有一本Ajax的也在編輯之中了。具體日期我也不知道.....

好久不來這里了,好像是因為忙,也好像是因為這里寫作不方便。今天偶然看到這個工具。試一下。

圖片?