Untitled Document

由于集成的RFID系統實際上是一個計算機網絡應用系統,因此安全問題類似病相關于網絡和計算機安全。而安全的主要目的則是保證存儲數據和在各子系

統/模塊之間傳輸的數據的安全。但是

RFID系統的安全仍然有兩個特殊的特點:首先,RFDI標簽和后端系統之間的通信是非接觸和無線的,使它們很易受到竊聽;其次,標簽本身的計算能力和可

編程性,直接受到成本要求的限制。更準確地說,標簽越便宜,則其計算能力越弱,而更難以實現對安全威脅的防護。

我們將分析RFID系統的主要脆弱性,以及相關的安全風險評估和建議的解決方案。

RFID 組件的安全脆弱性

在RFID系統中,受到非授權攻擊的數據可能保存在標簽中、閱讀器中、或者后端計算機中,或者當數據在各個組件之間傳輸的時候。我們將分別說明:

標簽中數據的脆弱性

通常每個標簽包含一個IC,本質上說是一個具有存儲器的微芯片。在其中的數據受到的威脅類似于計算機中保存的數據。非授權地通過閱讀器或者其他手段讀取標簽中的數據將使其喪失安全性;在可讀寫的標簽情況下,甚至可能非授權地改寫或者也刪除標簽中的數據。

標簽和閱讀器之間的通信脆弱性

當標簽傳輸數據給閱讀器,或者閱讀器質詢標簽的時候,數據通過無線電波進行傳輸。在這種交換中,數據安全是脆弱的。利用這種脆弱性的攻擊手段包括:

- 非授權的閱讀器截取數據;

- 第3方阻塞或者欺騙數據通信;

- 非法標簽發送數據;

閱讀器中的數據的脆弱性

當數據從標簽出收集到閱讀器中之后,在發送到后端系統之前,閱讀器一般要進行一些初步處理。在這種處理中,數據則受到和其他任何計算機安全脆弱性相

似的問題。而且,有兩點特別需要注意,一些移動式閱讀器需要特別關注;其次,閱讀器多是專有的設備,很難具有公共接口進行安全加固。

后端系統的脆弱性

數據進入后端系統之后,則屬于傳統的網絡安全、應用安全的范疇。在這一領域具有比較強的安全基礎,有很多手段來保證這一范疇的安全。

值得注意的是,基于應用層的安全(XML消息一級)正在不斷發展和完善中,而基于RFID的中間件基礎將大量采用基于XML的技術。

評估RFDI系統的風險

不同類型的系統由于其特點可能面臨不同的安全風險。我們將RFID應用系統分為兩種類型,消費者RFID應用和企業RFID應用。

消費者應用的風險

消費者RFID應用主要是指收集和管理有關消費者數據的應用。主要包括訪問控制、電子收費系統、或者零售POS系統等等。這些系統由于將消費者數據和RFID數據發生了關聯,其安全風險也包括兩個方面:

- 對后端業務系統的損害;

- 對消費者隱私的損害;

- 對消費者經濟的直接和間接損害。

企業應用的風險

企業RFID應用時企業內部相關的業務系統使用RFID技術驅動。典型地包含企業供應鏈管理,以及相關的集成,如ERP、工業自動化等等。企業應用

的風險主要體現在對機構的直接和間接經濟損害,以及對該機構的產品、服務設計到的客戶的損害。而且這還體現在由于集成化程度和數據共享程度越高,受到的安

全風險越大、損害的范圍越大(比如可能損害到企業的伙伴)。

另一方面,如果系統與消費者相關聯,則存在于上述消費者應用類似的風險。

國防和軍事領域的RFID應用的安全風險類似于企業應用,但是它則完全涉及到國家的安全。

保護RFID數據的安全

由于保存于閱讀器或者后端系統中的數據屬于傳統信息安全的范疇,我們主要提及標簽中的數據安全和標簽與閱讀器通信安全的解決方案。如下表:

1 保護RFID數據安全的解決方案

|

錯弱性 |

方案 |

標簽數據訪問 |

標簽和閱讀器通信 |

安全許可 |

√ |

|

使用只讀標簽 |

√ |

|

限制通信范圍 |

|

√ |

實現專有協議 |

√ |

√ |

屏蔽 |

√ |

√ |

Using the Kill Command Feature |

√ |

|

物理損壞標簽 |

√ |

|

認證和加密 |

√ |

√ |

選擇性鎖定 |

√ |

√ |

安全許可

對于某些不需要經常移動的被標簽目標,可以通過常規的物理安全手段限制對標簽的訪問。不幸的是,被標簽的目標一般都需要移動。

使用只讀標簽

這種方式消除了數據被篡改和刪除的風險,但是仍然具有被非法閱讀的風險。

限制標簽和閱讀器之間的通信距離

采用不同的工作頻率、天線設計、標簽技術和閱讀器技術可以限制兩者之間的通信距離,降低非法接近和閱讀標簽的風險,但是這仍然不能解決數據傳輸的風險還以損害可部署性為代價。

實現專有的通信協議

在高度安全敏感和互操作性不高的情況下,實現專有通信協議是有效的。它涉及到實現一套非公有的通信協議和加解密方案。基于完善的通信協議和編碼方

案,可實現較高等級的安全。但是這樣便喪失了與采用工業標準的系統之間的RFID數據共享能力。當然,還可以通過專用的數據網關來進行處理。.

屏蔽

當然,屏蔽掉標簽之后,也同時喪失了RF特征。但是在不需要閱讀和通信的時候,這也是一個主要的保護手段。特別是包含有金融價值和敏感數據的標簽(高端標簽,如智能卡)的場合。可以在需要通信的時候接觸屏蔽。

使用殺死命令(Kill Command)

Kill命令是用來在需要的時候是標簽失效的命令。接收到這個命令之后,標簽便終止其功能,無法再發射和接收數據。屏蔽和殺死都可以使標簽失效,但后者是永久的。

特別是在零售場合,基于保護消費者隱私的目的,必須在離開賣場的時候殺死標簽。

這種方式的最大缺點是影響到反向跟蹤,比如退貨、維修和服務。因為標簽已經無效,相應的信息系統將不能再識別該數據。

物理損壞

物理損壞是指使用物理手段徹底銷毀標簽,并且不必象殺死命令一樣擔心是否標簽的確失效。但是對一些嵌入的,難以接觸的標簽則難以做到。

認證和加密

可使用各種認證和加密手段來確保標簽和閱讀器之間的數據安全。比如,直至閱讀器發送一個密碼來解鎖數據之前,標簽的數據一直處于鎖定狀態。更嚴格的

還可能同時包括認證和加密方案。但是標簽的成本直接影響到其計算能力以及采用的算法的強度。因此,一般來說,在高端RFID系統(智能卡)和高價值的被標

簽物品場合,可以采用這種方式。

選擇性鎖定

這種方法使用一個特殊的稱為鎖定者(Blocker)的RFID標簽來模擬無窮的標簽的一個子集。這一方法可以把阻止非授權的閱讀器讀取某個標簽的子集。

這一方法克復或者平衡了以上方法的缺點,也消除了加密和認證方案帶來的高成本性。這一方法在安全性和成本之間取得了較好的平衡。需要的時候,Blocker標簽可以防止其他閱讀器讀取和跟蹤其附近的標簽,而在需要的時候,則可以取消這種阻止,使標簽得以重新生效。

推薦安全策略

沒有任何一個單一的手段可以徹底保證RFID應用的安全。在很多時候,都需要采用綜合性的解決方案。對于采用某些標準的RFID應用,比如ISO 或者EPCglobal,標準體系對安全有其自己的考慮和解決。

不管如何,在實施和部署RFID應用系統之前,必須進行充分的業務安全評估和風險分析,考慮綜合的解決方案、考慮成本和收益之間的關系。

很多時候需要專門的安全機構進行咨詢和服務。

因為RFID要產生和輻射電磁波,所以法律上將其歸為無線通信系統(radio systems)。 無線電服務必須在不被RFID 系統所干擾和影響的前提之下。為了確保RFID 系統不會干擾鄰近的廣播和電視,移動無線服務(警用,安全,工業),航海和海空無線通信服務和移動電話服務,這一點很重要。

所以必須仔細的規劃適用于RFID系統所用的頻率范圍。(基于此,通常只可能使用保留工業、科學和醫療用途的頻段。這些頻段稱為是ISM 頻段,可以用作RFID 應用。

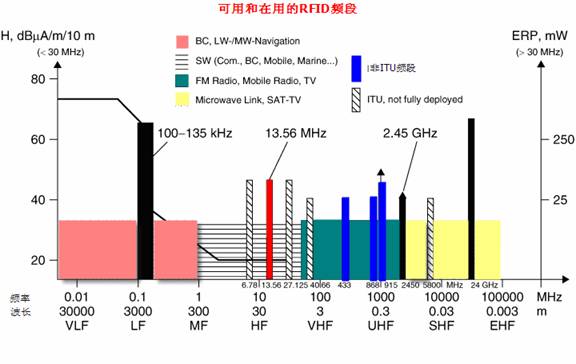

圖表 1 RFID 系統使用的頻段

除了ISM 頻率,整個低于135 kHz (在北美、南美和日本為<400 kHz)也是可以使用的,因為這些頻率可以工作于高磁場強度,特別是針對感應耦合式RFID 系統。

因此, RFID 最重要的頻段是0–135 kHz, 以及ISM頻段中圍繞6.78M(在德國已經不適合),13.56 MHz,27.125 MHz,40.68 MHz,433.92 MHz,869.0 MHz,915.0 MHz (非歐洲地區),2.45 GHz, 5.8 GHz 和24.125 GHz的頻段。

RFID 在各個頻段總體分布如下圖:

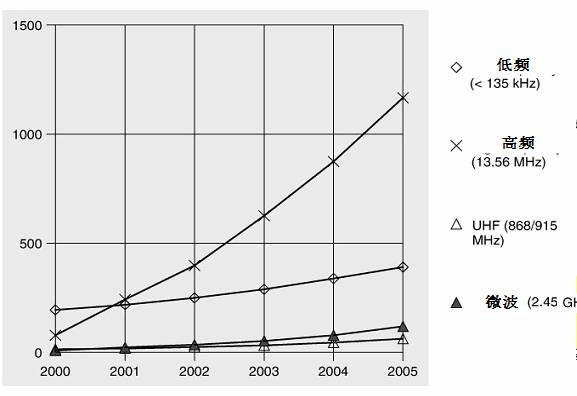

圖表 4?2 估計的RFID在各頻段的全球總體分布圖(百萬單位)

低于135 kHz 的頻率被各種無線服務大量使用,因為他們沒有保留作ISM 頻段。這個長波頻段的傳播特性可以使得在低技術成本下達到連續傳播超過1000 km 半徑的范圍。通常這個范圍的服務服務是用作航空和航海的導航服務 (LORAN C, OMEGA, DECCA),授時服務,標準頻率服務以及軍方的無線電服務。因此,位于中歐Mainflingen的授時發射機DCF 77 使用的就是77.5 kHz的頻率。因此RFID 系統在此頻率運行可能會影響到reader周圍數百米范圍內的無線接收的時鐘失效。

為了防止這種沖突,歐洲對感應式無線電系統的管制法案 220 ZV 122,將定義一個從70 到119 kHz的保護區,這個區域將不再分配給RFID 系統。

頻率6.765–6.795 MHz 屬于短波頻段。其傳播條件可以是你能夠在白天的傳播達到100 km。而在夜間,橫貫大陸的傳播都是可能的。這個范圍主要云南關于寬范圍的無線電服務,例如廣播,天氣和航空無線電服務以及新聞社。

這個頻段在德國還沒有被通過為ISM 頻段,但是已經被ITU指定為ISM 波段,并且已經在法國用作RFID系統。而CEPT/ERC和 ETSI 則在CEPT/ERC 70-03準則中將起指定為協調波段。

頻段13.553–13.567 MHz 位于短波波段的中間。其傳輸特性使得其可以整天都可以達到橫貫大陸的傳播。這個范圍一般用于范圍要求非常廣的無線電服務,比如新聞社和電信點對點服務(PTP)。

這個范圍內的其他ISM 應用,除RFID之外,主要還有遠程控制系統,遠程控制模型,試驗無限設備和尋呼系統。

頻段26.565–27.405MHz分配給美國、加拿大和歐洲的CB 廣播。無須注冊和免費的無線電系統,功率小于4 Watts 的私人無線電愛好者可以使用,傳輸可超過30 km。

這個頻段的ISM 應用除RFID之外,還有電療器械(醫用設備)、高頻焊接設備(工業應用)、遠程控制模型和尋呼系統。

當安裝27 MHz RFID 系統時,必須特別注意附近的高頻工業焊接設備。HF 焊接設備可產生很高的場強,可以干擾附近的RFID 系統的運行。當為醫院規劃27 MHz RFID 系統時,也要考慮電療設備的因素。

范圍40.660–40.700 MHz 位于VHF 頻段的低端。其傳輸特性僅限于地面波,所以由于建筑物和其他障礙所產生的衰減很明顯。這個頻段鄰近的其他ISM 范圍主要由移動商業無線電系統(森林,高速公路管理等) 以及電視廣播的(VHF 頻段 I)。

這個頻段主要的ISM 應用包括遙感和遠程控制應用。這個范圍目前很少用作RFID 系統。 這個頻段所能達到的有效范圍要遠遠低于更低的頻段所能達到的范圍,因為這個頻段的7.5 m 波長不適合構造小巧和便宜的backscatter transponders。

這個頻段430.000–440.000 MHz 主要分配給全球的業務無線電愛好者。無線電愛好者使用這個頻段來進行聲音和數據的傳輸以及通過中繼廣播站和衛星的通信。

UHF 頻段的傳輸特性近似于光。當遇到建筑物和其他障礙時將會出現衰減和反射。依賴于操作方法和發射功率,無線電愛好者使用的系統可能達到的范圍在30 到300 km之間。使用衛星也可以達到全球連接。

ISM 范圍433.050–434.790 MHz 主要位于業務愛好者使用頻段的中部,并且被各種各樣的應用所占據。包括,內部通話器,遙感發射器,無繩電話,短距離對講機,車庫自動進入發射器等等。所幸的是,這個頻段的干擾倒是很少見。

頻段868–870 MHz 在歐洲主要用作短距離設備(SRD) ,因此在 CEPT的43個成員國中都可以用作RFID系統。

亞太地區的國家也正在考慮通過這個頻率為SRD頻率。.

這個頻段在歐洲未作為ISM 應用。歐洲之外(美國和澳洲) 頻段888–889 MHz 和902–928 MHz 是可用作后向散射式RFID系統的。

其鄰近頻段主要由D-net 電話和CT1+ 和 CT2 標準的無繩電話所占據。

ISM 頻段2.400–2.4835 GHz 部分和業余無線電愛好者使用的頻率和電波探測服務是用的頻率相重疊。這一段的UHF 頻率和更高的SHF 頻率的傳播特性幾乎相當于光。建筑物和其他障礙將是很好的反射體,并且產生非常強的衰減。

除了backscatter RFID 系統之外,主要的ISM 應用包括遙感發射器和PC WLAN 系統。

ISM 頻段5.725–5.875 GHz 部分和無線電愛好者使用頻率和電波探測服務的頻率相重疊。

這一頻段的主要服務包括運動傳感器(用作防盜等),非接觸式衛生間干手器,以及RFID系統。

ISM 頻段24.00–24.25 GHz 部分和業務愛好者使用頻率,電波探測服務和衛星地球資源服務的頻率重疊。

目前還沒有RFID系統運行于此頻段。

中國國內的800-900M UHF頻段,由于中國的GSM移動通信這個全球最大的網絡以及其他一些應用占用了大量的頻寬,顯得非常擁擠。在11月初召開的RFID全球論壇上,國家無委會透露說,他們已經對此頻段進行了大量的測試,并且有了一些調整方案。估計在960M以下。這也可能和該次會議上成立的標準工作組的進展相關。

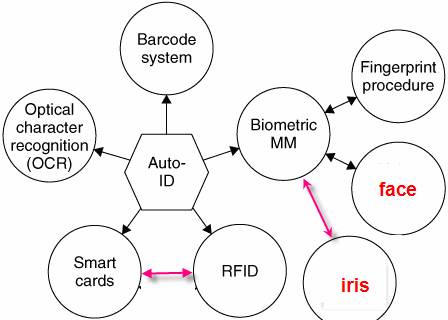

近年來,自動識別系統 (Auto-ID) 在很多服務領域、商務和分銷、物流、工業和制造以及材料流等領域變得越老越流行。在這些領域中,自動識別過程提供關于人員、動物、貨物、材料和產品等在傳輸過程中的信息。

普遍使用的條形碼標簽在很久前出發了一場識別系統的革命,但是現在隨著急劇增長的編號數量已經發現越來越不適用了。條形碼可以十分便宜,但是其致命缺陷是其低存儲容量和不能重新編程的特點。

技術上講更好的方案是在硅芯片之上存儲數據。我們日常生活中在用的最常見的電子數據設備是接觸式IC卡(電話卡,銀行卡等)。然是機械接觸的IC卡卻限制了其適用性。在數據承載設備和閱讀器之間的非接觸式數據傳輸可以帶來更大的靈活性。在理想情況下,用于操作數據承載設備所需的電力也可以通過非接觸方式從閱讀器進行傳輸。因為用于傳輸數據和電力的方式,非接觸ID 系統也稱為是RFID 系統(射頻識別)。

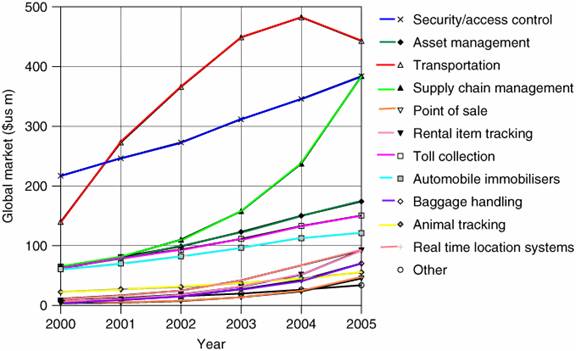

活躍在RFID系統領域中進行開發和銷售的公司的數量說明了這是一個應該認真對待的市場。在2000年,RFID系統在美國的銷售額大約是9億美元,并可望在2005年達到26.5億美元。RFID 市場因此成為射頻技術領域 (還包括移動電話和無繩電話)增長最快的領域。

圖 1 RFID的應用市場增長

并且,近年來,非接觸識別已經發展成一本獨立的交叉學科,它整合了多種完全不同的領域:高頻技術和EMC,半導體技術,數據保護和加密,通信,制造科學和其他相關領域的技術。

圖2 主要的自動識別技術

條形碼系統(Bar Code System)在過去20年歷牢牢的統治著識別系統領域。 據專家估計,在上世界90年代早期,條形碼系統在西歐的總容量曾達到30億德國馬克。

條形碼是由平行排列的線條和間隔所組成的二進制編碼。它們根據預定的模式進行排列并且表達相應記號系統的數據項。寬窄不同的線條和間隔的排列次序可以解釋成數字或者字母。它可以進行光學掃描閱讀,即根據黑色線條和白色間隔對激光的不同反射來識別。但是盡管其物理原理相似,目前在用的大約有10數種不同的編碼和布局方案。

最流行的條形碼方案是EAN 編碼 (歐洲物體編碼),它在1976年設計,本來針對雜貨店。EAN 編碼是美國UPC (通用產品編碼)的發展。今天, UPC表達為EAN 編碼的子集,并且可以兼容之。

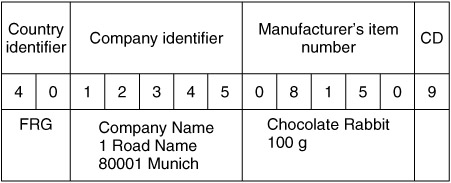

EAN 編碼由13位數字組成:國家標識符,公司標識符,制造商的物品標識符和校驗位。如圖3:

圖表 3 EAN編碼的條形碼實例

除了EAN 之外,下列條形碼在各種領域也很流行:

- Code Codabar: 醫學和臨床應用,? 以及高安全需求的領域

- Code 2/5 interleaved: 自動化工業,? 貨物存儲,? 貨盤,? 裝船容器和重工業。

- Code 39: 流程工業,? 物流,? 大學和圖書館。

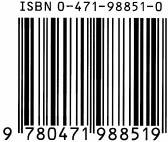

圖4 ISBN統一書號代碼

由于一維條碼的信息容量很小,如商品上的條碼僅能容納幾位或者幾十位阿拉伯數字或字母,商品的詳細描述只能依賴數據庫提供,離開了預先建立的數據庫,一維條碼的使用就受到了局限。基于這個原因,人們迫切希望發明一種新的碼制,除具備一維條碼的優點外,同時還有信息容量大、可靠性高、保密防偽性強等優點。為了滿足人們的這種需求,美國Symbol公司經過幾年的努力,于1991年正式推出名為PDF417的二維條碼,簡稱為PDF417條碼(見下圖),即 “便攜式數據文件”。

圖表5 二維條碼PDF417

PDF417條碼是一種高密度、高信息含量的便攜式數據文件,是實現證件及卡片等大容量、高可靠性信息自動存儲、攜帶并可用機器自動識讀的理想手段。PDF417條碼具有如下特點:

根據不同的條空比例每平方英寸可以容納250到1100個字符。在國際標準的證卡有效面積上(相當于信用卡面積的2/3,約為76mm*25mm), PDF417條碼可以容納1848個字母字符或2729個數字字符,約500個漢字信息。這種二維條碼比普通條碼信息容量高幾十倍。

PDF417條碼可以將照片、指紋、掌紋、簽字、聲音、文字等凡可數字化的信息進行編碼。

PDF417條碼具有多重防偽特性,它可以采用密碼防偽、軟件加密及利用所包含的信息如指紋、照片等進行防偽,因此具有極強的保密防偽性能。

普通條碼的譯碼錯誤率約為百萬分之二左右,而PDF417條碼的誤碼率不超過千萬分之一,譯碼可靠性極高。

PDF417條碼采用了世界上最先進的數學糾錯理論,如果破損面積不超過50%,條碼由于沾污、破損等所丟失的信息,可以照常破譯出丟失的信息。

利用現有的點陣、激光、噴墨、熱敏/熱轉印、制卡機等打印技術,即可在紙張、卡片、PVC、甚至金屬表面上印出PDF417二維條碼。由此所增加的費用僅是油墨的成本,因此人們又稱PDF417是“零成本”技術。

同樣的信息量,PDF417條碼的形狀可以根據載體面積及美工設計等進行自我調整。

在我國,中國物品編碼中心介紹了二維條碼國家標準《四一七條碼》,即GB/T17172-1997。

光學字符識別(Optical character recognition (OCR))最早在上世紀60年代開始應用。人們開發了一些特殊的字體,以便能夠使人和機器都能夠閱讀。OCR 系統最大的優點是信息的高密度性以及在緊急情況下人可以介入進行可視閱讀。

今天, OCR已經被用在生產,服務和管理領域,并且在銀行用作支票的注冊。

但是, OCR系統沒有成為通用手段的原因是其高昂的價格和與其他識別方式相比更加復雜的閱讀器。

生物特征識別(Biometrics) 是基于人類人體自身所帶的某種身體或者行為特征進行模版化后對個體進行識別。因此,該方式具有其他方式所不具備的特征,即識別特征是天然的不可重復的(理論上)。對于方式來說,主要有指紋、掌紋、聲音、語音、虹膜、視網膜、步態、面容等等。其中指紋方式是最流行和普遍的。

關于生物特征識別的詳細內容,請參見我編寫的《生物特征識別系統》和《生物特征識別和信息安全》兩篇白皮書。

智能卡(smart card)是一個數據存儲系統,也可以提供附加的計算能力,并且對數據存儲提供內置的防篡改支持。第一個智能卡是1984年發行的預付費電話卡。智能卡被放入閱讀器中,這樣,就與只能卡的觸角之間形成了電流通路。閱讀器向智能卡提供電源和和時鐘脈沖。兩者之間的數據傳輸使用雙向串行接口的(I/O port)的方式。基于內部功能的不同,智能卡的基本類型分為兩種:內存卡和處理器卡。

智能卡的一個主要優勢是存儲在其上的數據可以防止非授權的訪問和修改。因此,智能卡克易失得與這些信息相關的服務完成簡單、便宜和安全的服務事務。因此在安全訪問,認證、金融和電信領域使之成為微電子領域增站最快的一塊。

RFID 和上述的智能卡系統非常緊密相關。和智能卡類似,數據被存儲在一個電子數據承載設備——收發器(transponder)之上。但是,和智能卡不同,數據承載設備和閱讀器之間的電源供應和數據傳輸不是基于接觸的電流方式,而是基于磁場或電磁場的方式。其基本的依賴技術包括射頻和雷達工程技術。RFID 的縮寫代表radio frequency identification,即是說,信息是通過無線電波承載的。因為RFID 系統和其他識別系統相比有很多優點,RFID 系統開始大規模的占領市場。一個主要的應用領域就是非接觸式智能卡在短程公共交通中的應用。

上述各種不同的識別系統之間的比較如下表所示。并且在接觸式智能卡和RFID 系統之間有著緊密地聯系。從某一方面說,后者彌補了前者的幾乎所有缺點。

系統參數 |

條形碼 |

OCR |

生物識別 |

智能卡 |

RFID |

|

典型的數據量 (bytes) |

1–100 |

1–100 |

— |

16–64 k |

16–64 k |

|

數據密度 |

低 |

低 |

高 |

很高 |

很高 |

|

機器可讀性 |

好 |

好 |

昂貴 |

好 |

好 |

|

人可讀 |

有限 |

簡單 |

簡單 |

不可 |

不可 |

|

污漬和潮濕的影響 |

很高 |

很高 |

-(根據具體技術) |

可能(接觸式) |

不影響 |

|

遮蓋的影響 |

完全失效 |

完全失效 |

—根據具體技術) |

— |

不影響 |

|

方向和位置的影響 |

低 |

低 |

— |

雙向 |

不影響 |

|

退化和磨損 |

有限 |

有限 |

— |

有(接觸) |

不影響 |

|

購買成本 |

很低 |

中 |

很高 |

低 |

中 |

|

運行成本 |

低 |

低 |

無 |

中(接觸式) |

無 |

|

安全 |

輕微 |

輕微 |

可能 |

高 |

高 |

|

閱讀速度 |

低

~4s |

低

~3s |

較低 |

較低

~4s |

很快

~0.5 s |

|

閱讀器和載體之間的最大距離 |

0–50 cm |

<1 cm Scanner |

0–50 cm |

直接接觸 |

0–5-m, microwave |

圖表6 不同識別技術的比較

射頻識別標簽(RFID)技術是一種綜合了自動識別技術(Auto-ID)和無線電射頻通信技術的新技術。它可望在網絡、生活、經濟、文化、道德和倫理、法律、軍事等等諸多方面帶來徹底的變革,成為繼Internet和無線和移動通信之后又一個決定性的社會變革力量。并最終可能和Internet(IPV6)、移動通信網絡、無線傳感器網絡、生物識別技術、GPS技術等融合。

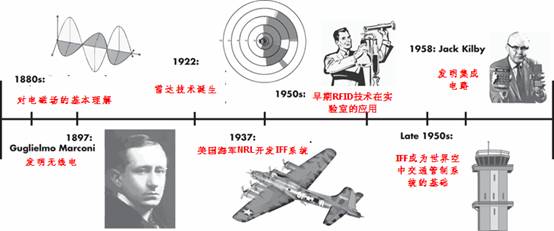

RFID 的出現可追溯至上世紀30年代,當然其基本技術無線電射頻技術還可以追溯至1897年Guglielmo Marconi 發明無線電的時候。RFID 采用與無線電廣播相同的物理原理來發射和接收數據。

RFID的基本前端系統一般由3個部分組成:

- 標簽(tag)或者雷達收發器(transponder);

- 接收器(receiver)或者閱讀器(reader);

- 天線。

而這些部件則有許多變體,基于不同的功率、發射范圍和距離、天線設計、工作頻率、數據容量、管理和操作軟件、數據編碼格式、空中接口和通信協議等等。這樣,便出現了許多不同類型的系統,具有不同的特點和針對的應用范疇。

這些應用中涉及和影響到當今社會、生活、經濟、軍事、法律和文化的方方面面。而目前最熱烈和最受關注的莫過于廉價標簽在商品(貨物)流通生命周期過程中的識別應用。

RFID技術很早就和軍事聯系在一起。在上世紀30年代,美國陸軍和海軍都面臨著在陸地、海上和空中對目標的識別的問題。1937年,美國海軍研究試驗室(U.S. Naval Research Laboratory (NRL))開發了敵我識別系統(Identification Friend-or-Foe (IFF) system),來將盟軍的飛機和敵方的飛機區別開來。這種技術后來在50年代成為現代空中交通管制的基礎。并且是早期RFID技術的萌芽,而優先地應用在軍事、實驗室等。

早期系統組件昂貴而龐大,但隨著集成電路、可編程存儲器、微處理器、以及軟件技術和編程語言的發展,創造了RFID技術推廣和部署的基礎。

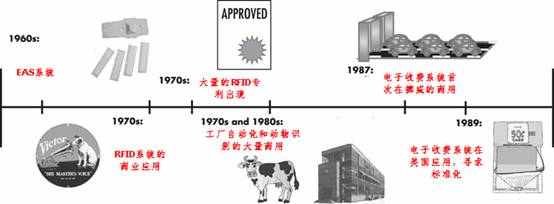

60年代后期和70年代早期,有些公司(如Sensormatic 和Checkpoint Systems)開始推廣稍微不那么復雜的RFID系統的商用,主要用于電子物品監控(electronic article surveillance (EAS)),即保證倉庫、圖書館等等的物品安全和監視。這種早期的商業RFID 系統,稱為1-bit 標簽系統,相對容易構建、部署和維護。但是這種1比特系統只能檢測被表示的目標是否在場,不能有更大的數據容量,甚至不能區分被標識目標之間的差別。

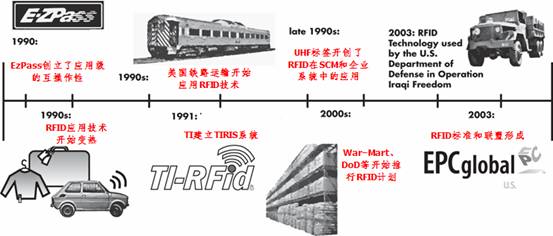

圖1 早期的RFID發展里程碑

因此早期的1bit系統只能作為簡單的檢測用途。

在70年代,制造、運輸、倉儲等行業都試圖研究和開發基于IC的RFID 系統的應用。比如、工業自動化、動物識別、車輛跟蹤等等。在此期間,基于IC的標簽體現出了可讀寫存儲器、更快的速度、更遠的距離等優點。但這些早期的系統仍然是專有的設計、沒有相關標準、也沒有功率和頻率的管理。

在80年代早期,更加完善的RFID 技術和應用出現,比如鐵路車輛的識別、農場動物和農產品的跟蹤。

90年代,道路電子收費系統在大西洋沿岸得到廣泛應用,從意大利、法國、西班牙、葡萄牙、挪威,到美國的達拉斯、紐約和新澤西。這些系統提供了更完善的訪問控制特征,因為它們集成了支付功能,也成為綜合性的集成RFID應用的開始。

從90年代開始,多個區域和公司開始注意這些系統之間的互操作性,即運行頻率和通信協議的標準化問題。只有標準化,才能將RFID的自動識別技術得到更廣泛的應用。比如,這時期美國出現的E-ZPass 系統。

同時,作為訪問控制和物理安全的手段, RFID 卡鑰匙開始流行起來,試圖取代傳統的訪問控制機制。這種稱為非接觸式的IC智能卡具有較強的數據存儲和處理能力,能夠針對持有人進行個性化處理,也能夠更靈活地實現訪問控制策略。

圖2 唯一性識別的應用

RFID的熱潮和整合性應用

在上世紀末期,大量的RFID 應用指數般地試圖擴展到全球范圍。

在美國,Texas Instruments 則是這方面的推動先鋒。TI從1991年開始建立德州儀器注冊和識別系統(Texas Instruments Registration and Identification Systems (TIRIS))。該系統如今叫TI-RFid (Texas Instruments Radio Frequency Identification System),已經是一個主要的RFID應用開發平臺。

在歐洲,EM Microelectronic-Marin 從1971年開始研究超低功率的集成電路。1982年,Mikron Integrated Microelectronics 開始了ASIC技術,并在1987年由其奧地利分公司開始開發識別和智能卡芯片。1995年,Philips Semiconductors 收購了Mikron Graz。如今EM Microelectronic 和Philips Semiconductors 是歐洲的主要RFID 廠商。

從技術上看,數年前,所部署的RFID應用基本上都是低頻(LF) 和高頻 (HF) 的被動式RFID技術。LF 和HF 系統都具有優先的數據傳輸速度和有效距離。因此,有效距離限制了可部署性。數據傳輸速度則限制了其可伸縮性。因此,90年代后期,開始出現甚高頻(UHF)的主動式標簽技術,提供更遠的傳輸距離,更快的傳輸速度。基于此,重載的企業應用才開始使用這種技術,比如供應鏈管理中的托盤和包裝跟蹤、存貨和倉庫管理、集裝箱管理、物流管理等等。并且逐漸試圖成為合成的企業應用(包括ERP、SCM、CRM、EAM、B2B等等)的數據和語義基礎。

從90年代末期到現在,零售巨頭如Wal-Mart,Target,Metro Group 以及一些政府機構,如美國國防部 (DoD),都開始推進RFID應用,并要求他們的供應商也采用此技術。同時,標準化的紛爭出現了多個全球性的RFID標準和技術聯盟,主要有EPCglobal、AIM Global、ISO/IEC、UID、IP-X 等。這些組織主要在標簽技術、頻率、數據標準、傳輸和接口協議、網絡運營和管理、行業應用等方面試圖達成全球統一的平臺。

圖3 整合應用開始

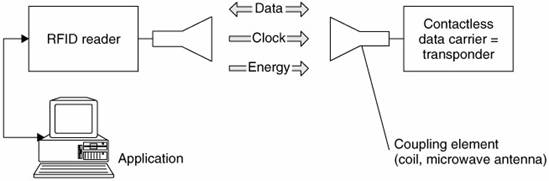

一個RFID 系統 通常有兩個組件組成: (Figure 1.7):

- 收發器(transponder), 位于被識別的對象;

- 訊問器(interrogator)或者閱讀器(reader),取決于設計和所采用的技術,可以是閱讀或者讀寫設備。

圖4 RFID系統的主要構成

閱讀器通常包含一個射頻模塊(發射器和接收器),一個控制單元和一個與收發器的耦合單元。另外,某些閱讀器還包含其他數據接口系統(RS 232, RS 485,TCP/IP等),以便將數據轉發到其他系統I (PC, 機器人控制系統等)。

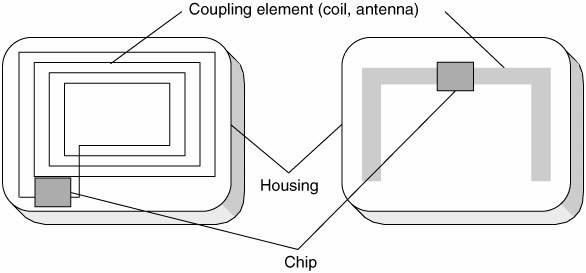

雷達收發器,表示RFID系統的實際數據載體,通常有一個耦合單元和一個電子芯片組成。(Figure 1.9)。雷達收發器通常不具備自身電源供應,當它不在質詢器的質詢范圍時,整體呈被動狀態。它只有在質詢器的質詢范圍之內才被激活。激活雷達收發器的電力通過耦合單元傳輸給收發器,所需的數據和時鐘脈沖也是如此。

圖表 5 RFID 數據承載設備的主要布局,左邊是具有天線線圈的感應耦合transponder;右邊是具有偶極天線的微波Tag/transponder

近兩天WW并入Struts的事情也可算是比較激烈的一件事情了。從TSS上的討論來說,90%以上的人還是認為是好事情的。

其實,不久前,Struts規劃的路線中,1.2.8可能是最后一個Classic的版本了,并且改版本比1.2.7之前的變化還分出了Struts

Core和擴展, 象 EL, Tag, Tiles, Validation等等幾乎都已經是獨立模塊了。

至于下一代的走向,原來規劃的是2個方向 , Action Framework和Shale. 其中Shale相對獨立,即以JSF為中心,補充和完善JSF框架之不足,我看倒是有些與ADF Faces在有些地方相似,當然是指前端。

只是,ActionFramework的核心原來是 COR 模式為基礎,并且可能還未決斷。如今,WW帶著Xwork加入,可算是解決了這個問題。從Struts Wiki中,這兩個項目還是分開的,從Ted的郵件和WW的消息看來,新項目已經決定是Struts Ti了, 可能會合并成Action Framework,成一個東西。是啊,搞那么多干嗎?

說到Struts Ti,我才想起來,原來有一個項目是Struts Ti,是從BaseBean的BasicPortals發展起來的,今天再去看看,那個項目已經不能訪問了,Sf上的BasciPortal也不能下載了。納悶!我還沒研究這個這個Ti有什么關系。

直接影響我的一個問題是,我一本以Struts 1.2.X為基礎的書是繼續寫還是不寫?下一版變化太大了。