在《面向對象是什么》中����,說得過于抽象?�?磥硪褑栴}說清楚�����,還得畫圖才行����。

前面說過����,由于計算機體系結構的原因����,所有的編程最終都會歸結為數據結構和算法����,二者一陰一陽,一靜一動,陰中有陽,陽中有陰��,恰如太極圖�����,映射了現實世界。

如果用形式化的方式來表示��,用圓圈表示數據�����,用方框表示過程��,則計算的過程可以如下表示:

對于過程,輸入數據��,處理后輸出數據����;

對于數據,由過程產生��,又輸入新的過程�����。

歷史上曾經有過數據為主還是過程為主之爭�����,似乎到現在也沒有定論。在我看來�����,二者地位相等����,不能厚此薄彼。

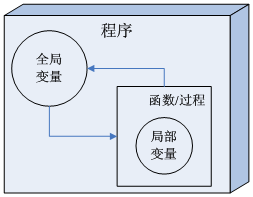

隨著問題的復雜化��,上述的計算過程會變得相當復雜�����。于是人們研究出了“結構化方法”。“結構化方法”來自屢試不爽的“模塊思想”:對于復雜問題����,先劃分成一個個模塊�����,再逐步細化各個模塊,直到問題能夠解決�����。結構化的思想直接產生了面向過程的編程思想����。如下圖:

其中,屬于整個程序的數據稱為“全局變量”��,可以被任何函數/過程使用����;

屬于函數/過程內部的數據稱為“局部變量”,只能在函數內使用。

面向過程的思想在最初的混亂情形下增加了一層結構��,使得全局變量極大地減少��;似乎這種結構根據需要迭代下去����,可以解決任何問題了;而且面向過程的研究還有一項重要的成果�����,就是把過程抽象為順序��、循環和分支三種結構的有限次組合。

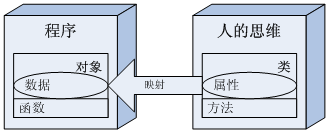

如果人的欲望是有止境的,世界將是多么美好?���?����!可惜不是!隨著問題的進一步復雜化��,面向過程的方式又不能解決問題了�����。這是面向對象的方法出現了��。面向對象的一個關鍵的概念是類。所有面向對象的方法都是在類上做文章。那么類到底是什么呢?其實從上圖的結構中可以看出,如果進一步把一些數據結構(不是數據)和一些函數組合起來,賦予其明確的意義,就構成了類。類體現了一種抽象��,這種抽象有助于人思考問題��,但是并不會有助于計算機思考問題��,在計算機看來,程序還是由數據和過程組成的。所以����,雖然我們按照類來思考����,卻要按照對象來運行程序�����。對象是類的實例,是實際程序中數據和函數的組合����。我想這也是稱之為“面向對象”而不是“面向過程”的原因吧��。

面向對象的方法是把人的抽象思維中的類映射到計算機思維中的對象的一種編程方法。這種方法是向計算機解釋現實世界的諸多方式中的一種����。其進步意義在于:人們可以按照自己的方式來思考問題��,而不必按照計算機的方式進行思考。

既然是安裝人的思維方式來思考問題����,就可以搞很多名堂��,比如繼承,組合�����,多態�����,虛函數/接口等等�����。這都是人們為了助于提高程序的質量,特別是提高“可復用性”與“可擴充性”想出來的辦法����。關于這些最基本的概念�����,且聽下回分解。

附1:如果參考

邏輯學中概念內涵和外延的定義

����,類是概念�����,屬性和方法都是概念的內涵;對象是概念的外延�����。

附2:最近好像“Function Programming(函數編程)”被提得比較多�����,我認為函數式編程是建立了這樣一種結構:

HigherFunction可以把LowerFunction作為輸入和輸出(甚至可以把另一個HF作為輸入����?)�����。

這種方法對過程本身進行了“運算”�����,可以處理復雜的問題�����。究竟這種方式適合處理哪些問題����,呵呵�����,我沒有研究過�����。

本人的最新博客遷移到http://thinkinside.tk,使用GitHub Pages建立。我會陸續將所寫的文章遷移過去��,并進行補充和修正�����,

歡迎過來圍觀����。